暴力団員減少:2万人割れ、潜在化リスクと対策

日本の暴力団員数が2万人を割り込んだというニュースは、一見すると歓迎すべき事態です。しかし、その減少の裏には、新たな潜在的リスクが潜んでいる可能性も無視できません。表面的な数字にとらわれず、この問題を多角的に分析し、今後の対策について考えてみましょう。

減少の背景:表面的な数字と隠された真実

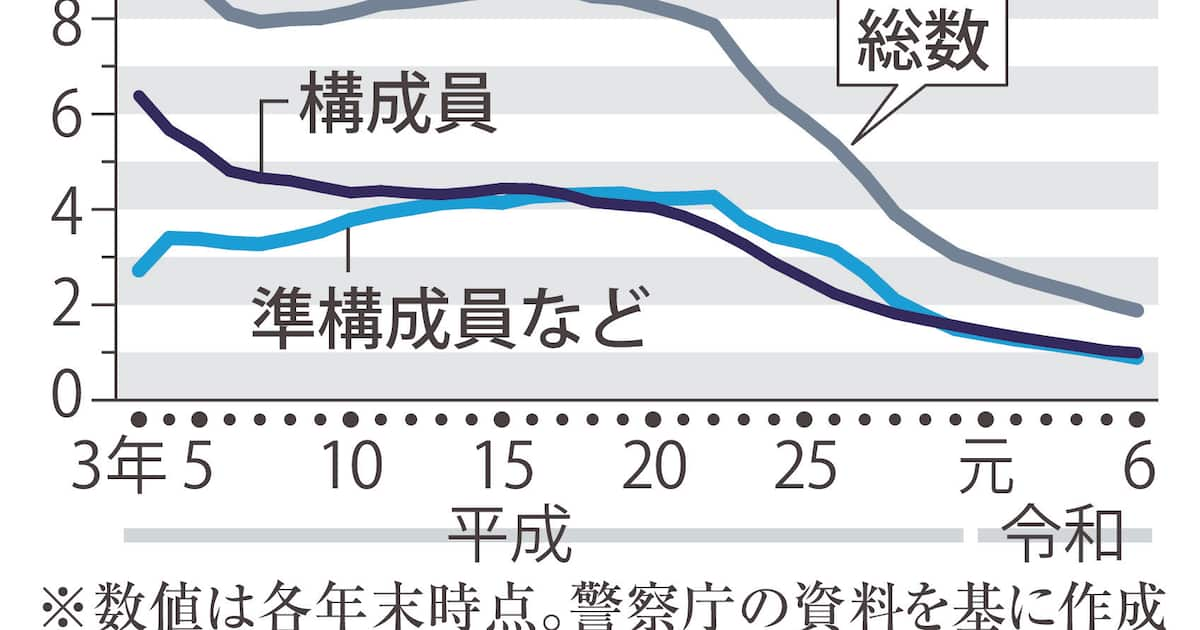

警察庁の発表によると、暴力団員数は減少傾向にあり、2万人を下回ったとされています。これは、長年にわたる厳しい取り締まりや社会全体の意識改革の成果と言えるでしょう。 しかし、この数字だけで安堵するのは危険です。減少の背景には、以下の要因が考えられます。

1. 組織の「潜伏化・矮小化」

暴力団の摘発強化により、大規模な組織は活動を縮小、あるいは地下に潜伏している可能性があります。表面上は解散したように見えても、実際には別の形で活動を継続しているケースも少なくありません。これは、潜在的なリスクを大きく増加させる要因となります。

2. 若年層の離脱と会員の高齢化

若者の暴力団への関心が薄れ、高齢化が進むことで、組織の維持が困難になっています。これは、組織の勢力低下を示唆する一方、高齢化したメンバーによる反社会的な行為の継続や、引退後の生活不安による新たな犯罪発生も懸念されます。

3. ネット犯罪へのシフト

暴力団は、従来のヤクザ活動に加え、インターネットを利用した詐欺やサイバー犯罪にシフトしつつあります。これらの犯罪は、追跡が難しく、被害も甚大になりかねません。この変化に対応できる警察組織の体制強化が不可欠です。

潜在的リスク:見過ごせない闇

暴力団員数の減少は、必ずしも治安の改善を意味するわけではありません。むしろ、以下のような潜在的リスクが高まっていると言えるでしょう。

1. 暴力団関係犯罪の増加

組織の解体や潜伏化に伴い、個々の構成員による犯罪が増加する可能性があります。特に、生活費の確保や組織からの報復を恐れる構成員による、凶悪な犯罪への関与も懸念されます。

2. 特定の地域への集中

暴力団が特定の地域に集中することで、その地域における治安悪化や住民への脅迫、経済活動を阻害するなどの問題を引き起こす可能性があります。

3. 関係企業との癒着の継続

暴力団は、表向きは関係を断ち切ったとしても、裏で企業との癒着を続けている可能性があります。これは、企業の健全な発展を阻害し、社会経済全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

4. 新たな犯罪形態の発生

インターネットの普及により、暴力団は新たな犯罪形態を生み出しています。これらに対応できる対策が遅れれば、深刻な被害をもたらす可能性があります。

対策:多角的なアプローチで未来を守る

暴力団問題への対策は、単なる摘発強化だけでは不十分です。多角的なアプローチが必要不可欠です。

1. 継続的な取り締まり強化

警察による徹底した取り締まりは引き続き重要です。特に、潜伏化している組織や、インターネット犯罪への対策強化が必要です。

2. 社会全体の意識改革

暴力団への関与を許さない社会全体の意識改革が不可欠です。教育機関や地域社会における啓発活動の強化が必要です。

3. 経済的対策

暴力団の資金源を断つための経済的対策も重要です。資金洗浄対策の強化や、暴力団と関係のある企業への指導・監督が必要です。

4. 出所者への支援

暴力団を脱退した者への更生支援も重要です。社会復帰を支援することで再犯を防止し、社会全体の安全に貢献します。

結論として、暴力団員数の減少は喜ばしいことですが、安易な楽観視は禁物です。潜在的なリスクを認識し、多角的な対策を講じることで、安全で安心な社会を実現していく必要があります。 これは、政府、警察、そして国民一人ひとりの努力によって実現できる課題です。